みなさんこんにちは。

今日も当サイトへお越しくださり、ありがとうございます。

私の多忙と心身の不調により、やや更新が滞ってしまいました。毎日いろんなことがありますし、特に我が子のことで気がかりがあればそちらに手も気も取られてしまうのは親の我々は誰でもそうなの。そういう時期は誰にもあります。波を乗り越え、過ぎればまた前を向いていくしかありません。

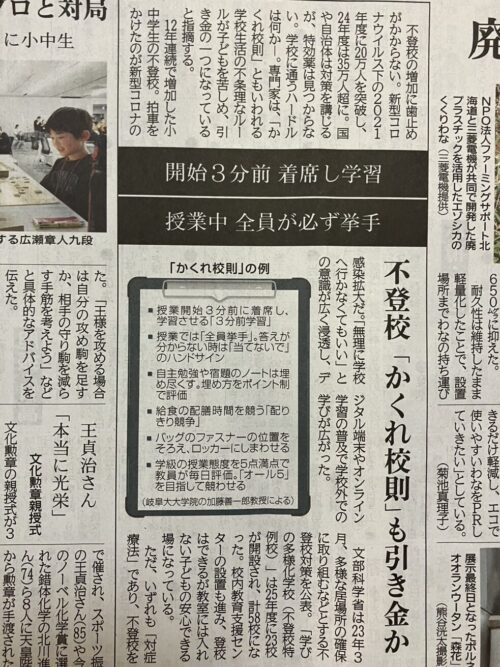

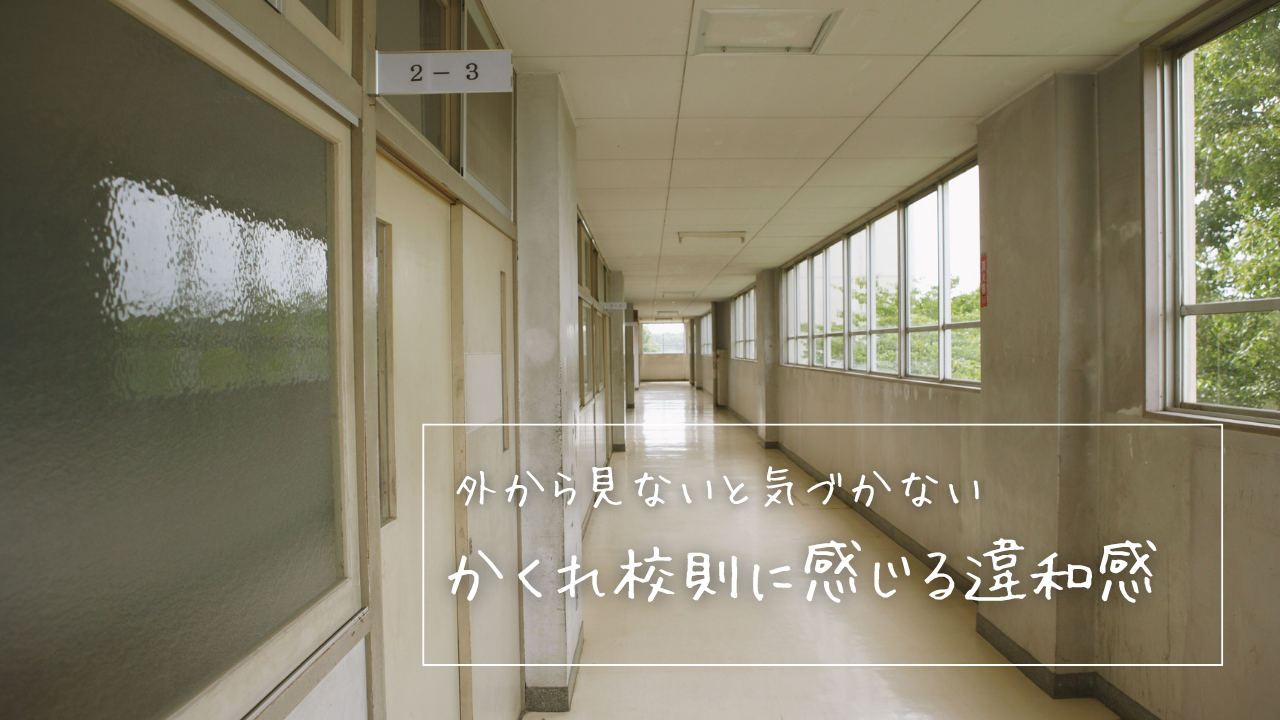

さて、少し前のことですが、当サイトを訪れてくださる方から共有いただいた新聞記事には本当にうなづかされるばかりでした。なるほどね、息苦しさを助長する“かくれ校則”とは、本当によく言ったものですね。

新聞記事には、『かくれ校則も引き金か』とありますが、かくれ校則こそが不登校の最大の要因と指摘する専門家もおられるようです。

この“かくれ校則”という言葉自体は、少し前に岐阜県美濃市の教育委員会における不登校対策の紹介で話されたもののようでした。

新聞記事にもあるように、明文化されない細かな学校独自のルール、また、自主的な活動であっても子供同士がまるで互いに管理や監視をしあうような風潮がある、大人の世界の理不尽も子供には“よかれ”とされることなど、そういうものの存在が適応できない子供の排除につながっているという指摘です。

以前の記事で紹介したこちらの映画は、私はこれを『気持ち悪い』と感じました。私の気持ち悪さの本態もまた、このかくれ校則によるものだろうと思いました。

学校に適応できない子供がいる。それは適応できない子供のせいなの?幼い子供の自己責任?

そんなわけないよね、幼く未熟な子供を責めても苦しい状況しか生みません。ここは大人が手腕を発揮して、落としどころを見つけていくべきところでしょう。

だったらせめて「大人には理不尽」にうつる慣例はもう子供の中でのみヨシとすることをやめようぜと、そういう流れも存在しているという内容です。ぜひとも学校の内外に、広く認識されてほしいです。

これに関して関連記事などはみなさま各々で検索していただくことにして、今日のここでは私が感じる私の意見を例をあげて記録しておこうと思います。

私は今、ある私立高校で理科の教員をしています。

研究者時代の友人が理科主任を務める学校で「急遽理科の先生が辞めてしまって大変だ」というそんな流れで私に声がかかったことがきっかけでしたが、学校の中に入ってみると種々の視点で学びが多くて楽しいです。

その中で、私は密かに、この行動には何の意味があるのだろう?と感じていたことがありました。色々あるけど、一つの例を上げるとするなら、授業の前後の“起立・礼”というアレですね。

普段の授業時。私は授業の開始を知らせるチャイムがなる頃に、ノシノシと教室に入っていくわけです。私がやってきたことで、高校生らはボチボチと自席に戻り始めます。チャイムがなるまでは休み時間やで、お気になさらずいてくださいな。

だいたいみんな揃っていますね、えっと、お休みの人は…

出欠確認は必ずしないといけないらしい。まずはそれを記録する。高校生でも男の子の数名はまだ可愛らしいもので、仲間同士で廊下で相撲を取って(?)取っ組み合いで遊びに夢中だったりします。そんな小僧共に声をかけるのも忘れない。

小僧ども!キリのいいところで教室に入ってやー。

小僧どももボチボチ自席に戻ってきます。概ね全員が着席した頃、私はこう声掛けをするわけです。

はい、じゃぁ授業を始めます。

すると学級委員らしき子が声を張って、起立!と言う。すると高校生らはガタガタと椅子から全員立ち上がる。たった今座ったばかりやんけ、なんで立つの?と私は密かに感じていますが、概ねそのまま眺めています。

礼!の号令でお願いしまーすと声を合わせて、それからみんなまたガタガタと椅子に座りはじめるわけです。

この光景は、最初、私にとってとても新鮮なことでした。

もちろん自分もかつてはそうしていたのだろうと思います。だけどもう、何十年もそういうことはしていませんので、その状況が学校現場に限定的であることにようやく気付かされたのだと思います。

何より、私が以前に大学で授業を担当していた時などには、大学生はそんなことはしませんでした。大人もまた、始業ごとに立ったり座ったりはあまりしませんね。大人の社会では立ったり座ったりはさほど重要視はされていません。

だけど子供は学生は、仮に1日に6時間の授業があるとしたら最低でも12回も立ったり座ったりを繰り返していそうです。これは一体誰のための行動規範なのかしらね?と私は感じ続けていたりします。

面白いのが(興味深いという点で)、体育館などで行われる全体の集会でもそうなのですね。

全員が何らかの順番に整列し、体育館には椅子はないので直接床に体育座りで座ります。そこへ教員が前に出てきて何かを喋ろうとするたびに、子供らは『立ちましょう』『座りましょう』と促されて、毎度毎度立ったり座ったりを気だるそうに繰り返している光景は、なかなかに圧巻だったりするのです。

もちろん挨拶は大事です、超大事。授業前後の「よろしくお願いしまーす」「おつかれさーん」はもちろんみんなで言ったら良いと思うの、教員も一緒に笑顔でね。

だけどあの、立ったり座ったりの光景は、本当に久しぶりに見た眺めなので私にはとても新鮮に、理不尽とまでは言いませんが、何のための行動なのか動作なのかと疑問に映ってしまいました。授業時間も削られるしね、誰得なのかね。

これって一体何のためなの?

そういうことに敏感な子は、世の中にはたくさんいます。気づかなければ鈍感なままにやり過ごせてしまうことにも、敏感に気づいてしまう子はたくさんいます。賢い子です、聡明です。そんな聡明な子が苦しい思いをしています。

もう理解しているのに、決まりということで単調作業で何十回も反復しなければならないドリルや漢字もそうでしょう。「そういうものだ!」と押し付けるのは簡単ですが、やや乱暴であると思われます。

その乱暴さに消耗し、学校というシステムに嫌気がさしてしまったり、離れたくなる子供もまた居そうだという、そんな話の一つであるということです。

たぶんだけどね、今、親である私たちが今の学校現場に入ったらすごく辛いと思うんだよね。『何でそんなことしなきゃ何ないの?』が学校現場には溢れています。

それが“かくれ校則”というものらしいです。

皆さんのお子さんの学校にも、きっと何か存在していると思います。

コメント

興味深い記事をシェアしてくださってありがとうございました。息子がまさに「かくれ校則」が気になるタイプだと思います。一日学校で過ごすだけで、本当に必要なことなのか、こうでもいいんじゃないかと違和感や我慢の小さなことの積み重なりでぐったり気疲れしてしまっています。そういうものだ、と受け入れられたら過ごしやすいだろうなと思う一方で、疑問や違和感を感じるのは本質を考えると当然なこともあったり、改善していく力や視点としては息子の持ち味とも感じていて、大人になって改めて学校という特殊な環境での独特な慣習に気づかされます。

コメントをお寄せいただきありがとうございます。

一日過ごすだけで小さな違和感が積み重なり、ぐったりしてしまう——その姿を想像すると本当に胸が痛みます。息子も小学生の頃、帰宅するとそのままベッドに倒れ込むほど疲れ切っていて、周囲に気を配りすぎていたのだろうと思います。

学校の在り方にはさまざまな議論がありますが、すぐに改善されるものとは限らず、親としては帰ってきたときに労うことくらいしかできないのかしら、と気を揉むばかりです。

またぜひ、お話を聞かせてください。